ELIANA

OTTA

HIJOS DEL PADRE DE TODOS LOS RÍOS

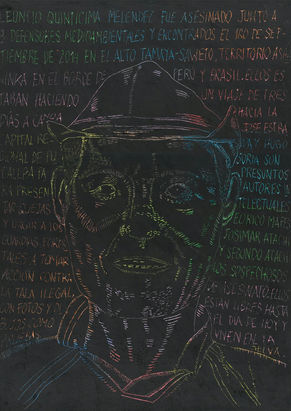

El 4 de marzo del 2018, tras una larga serie de reuniones extendidas desde el 2012, se concretó finalmente el acuerdo Escazú. Incentivado por 24 países de América Latina y el Caribe, el acuerdo buscó garantizar el derecho de acceso a la información ambiental: la capacidad de solicitar y recibir información de las autoridades competentes (enteramente públicas o financiadas por el estado) sin necesidad de justificación. También pactaba por la implementación de plataformas abiertas para la participación ciudadana para la toma de decisiones ambientales y por asegurar un entorno propicio para promover y defender los derechos humanos en asuntos ambientales; sin amenazas, restricciones o inseguridad.1 El acuerdo estuvo abierto a suscripciones por dos años y finalmente se concretaron firmas de 24 países, incluyendo al Perú. Sin embargo, en octubre del 2020, el Perú negó su ratificación y la comisión encargada del congreso optó por archivar el caso, alegando, desde la desinformación, que firmarlo implicaría una intrusión a la soberanía nacional. El ambiente polarizado hizo evidente un ímpetu por estigmatizar como criminales a defensores ambientales2 y, finalmente, se formó una gran negativa por parte de la ciudadanía que apelaba a razones inconexas a los propósitos del acuerdo. El mismo año que la comisión del congreso se negó a ratificar ese acuerdo, seis defensores medioambientales murieron en Perú.

Desde la ciudad de Lima, tales sucesos parecen no haber sido significativos para la mayoría. Cualquier cambio fuera del ritmo inmediato al que estamos habituados parece dado en un mundo ajeno. Nuestra reacción e involucramiento parecen desencadenarse solo ante algo con potencial repercusión en nuestros planes o visión del futuro. Aquí el control de la información juega un rol clave. Su parcialidad puede poner delante nuestro lo que conviene ser visto, y oscurecer lo que no debe ser atendido, quizás para el beneficio de una minoría. La campaña de deslegitimación del acuerdo de Escazú es un claro ejemplo de ello; su negación terminó por reafirmar las distancias ya notorias entre ciudadanía e información medioambiental. La incapacidad de poder ver fuera de nuestros intereses inmediatos parece delimitar incluso nuestro entendimiento de nuestro entorno. Es así como no concebimos que las lógicas de abastecimiento y consumo de nuestro día a día —hoy ya sistematizadas y normalizadas— se sostienen ocultando explotación laboral y explotación de recursos naturales; este sistema es el que soporta las condiciones de nuestro confort. Es también nuestra distancia de tal información y de las condiciones que se sufren en otros espacios geográficos lo que permite en cierto sentido que el abuso y homicidio ocurran.

Es una presunción justificada que lo que está en el avistamiento público tiene sobre sí un velo de protección; mientras lo que ocurre sin ser atendido públicamente tiene más posibilidades de resultar impune. Es cierto que esta mirada contesta también a un sistema peruano claramente centralista, ya que para que algo alcance importancia es necesario que la información llegue a la capital, resuene en la manifestación pública de sus ciudadanos, o alcance a las clases más cercanas al poder y sus intereses para resultar en una reacción determinante a nivel político. Para empezar a descompensar esa condición, es necesario que la información fluctúe, que los relatos se expandan y que haya miradas atentas y vigilantes a lo que sucede en el entorno, listas para reaccionar.

No es lo mismo disparar a un hombre en medio de un desierto que frente a un grupo de gente que lo observa.3 Esta consigna es difícilmente quebrantable. Hace evidente que el resguardo y la atención a un espacio de tensión pueden ser paralizantes para ejercicios de violencia que quieren mantenerse estratégicamente desapercibidos. En circunstancias en las que el estado o ciertas empresas del sector privado son notoriamente cómplices de atentar contra los intereses de comunidades que salen en defensa de su territorio es sin duda eficiente. Pero en lo que se refiere a la clandestinidad del narcotráfico o el tráfico de madera y tierra, la consigna se distorsiona. Aquí la muerte o desaparición del líder es una advertencia que busca ser mostrada a la comunidad, un amedrentamiento público como recurso para asegurar que la defensa medioambiental retroceda. Pero me atrevo a decir que no demasiado pública para que su territorio esté en la mira de un sector amplio de la ciudadanía.

Develar la información, discutirla y compartirla puede ser entonces un apoyo considerable. O crear un relato oral con la capacidad de conmover y transmitir la urgencia que hace de un problema, aparentemente ajeno, una angustia común. Y dentro de todo eso, hablar de las personas que están detrás de sucesos.

. . . .

Saca tu larga vista, tus mejores anteojos. Mira, si puedes.

Quinientas flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan, sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día se mezclan. Esas quinientas flores, son mis sesos, mi carne.

¿Por qué se ha detenido un instante el sol, por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor?

Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí, si puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros se han convertido en arco iris y alumbran.4

Raúl Silva

Diciembre 2021

1. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

2. Parte de esto se puede ver en la “Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020”. En: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S

3. Parafraseando a Walter Laqueur en un artículo corto traducido y publicado en la revista Equis, “Terrorismo y Prensa” (Lima, 1988), sobre el rol de las comunicaciones en la divulgación de la violencia.

4. Fragmento del poema Llamado a algunos doctores de José María Arguedas.

Eliana Otta (Lima, 1981)

Es artista visual, magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente candidata para el Phd in Practice de la Akademie der Bildenden Künste, Viena, con su proyecto «Compartiendo lo perdido: un laboratorio para el duelo colectivo, hacia una política afectiva y transformadora». Ha expuesto su trabajo en ciudades como Londres, Nueva York, Barcelona, Cali y Cusco. Ha participado en residencias como Planta Alta (España), Gapado Air (Corea del Sur), Capacete (Grecia), Sommerakademie im ZPK (Suiza). Coordinó el equipo curatorial para el Lugar de la Memoria. Es miembro y cofundadora del proyecto Bisagra. Ha sido docente en la Facultad de Arte de la PUCP, en Corriente Alterna y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es representada por la Galería 80m2 Livia Benavides.